【ボランティア受入団体インタビュー】千葉市こどものまちCBT実行委員会さま

| 活動エリア | ベイエリア |

|---|---|

| 活動分野 | まちづくり子ども・教育社会教育・生涯学習 |

| 活動日 |

随時 |

| レポート内容 |

ちばボランティアナビ(以下、ちばボラナビ)を通じてボランティアを募集している団体さんへのインタビューをお届けします。 今回お話を伺ったのは、現在、「8月・夏休み最後!こどもイベントのサポートボランティア!」を募集している、千葉市こどものまちCBT実行委員会さん。行政で働きながら多くの市民活動に関わり、大学時代からこの団体に関わって十数年という水野敬一朗さんと、小学生の頃からボランティアとして関わり続けて現在は大学生という髙松里菜さんにお話を伺いました。

こどもが社会を疑似体験できる場を。こどもが運営する「こどものまち」―どんな活動をされていますか? (水野さん)行政と民間NPOが協議体となって、「こどものためにいい環境をつくろう」と始まった事業です。2010年くらいだったと思いますが、当時の千葉市長が「こどもの参画」という言葉をよく使っていたんです。その流れの中、こどもたちの意見を町や行政などに活かしていく取り組みのひとつとして、こどもたちが社会を疑似体験できる場を始めました。自分たちで自分たちのまちをつくろう、自分たちで自分たちのリーダーを決める市長選挙をやろう、そうやって大人になっていける場です。

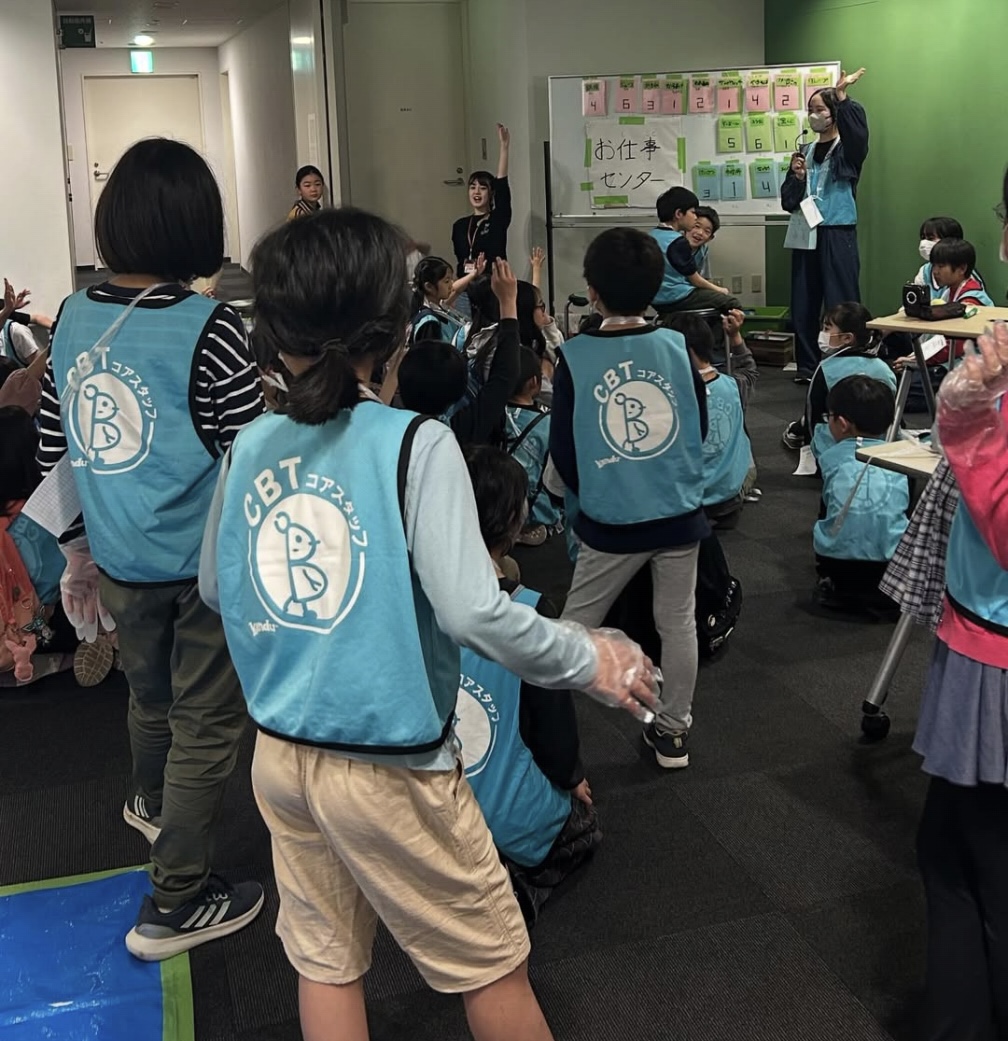

―具体的にはどんなものでしょう? (水野さん)毎年8月に3日間の大きなイベントを開きます。こどもたちがまちを運営する「こどものまち」です。そこにはいろんなお店があって、かき氷屋さんや駄菓子屋さんは、小学校低学年くらいのこどもが出しています。銀行や仕事センターもあるんですが、そういうまち全体の仕組みを動かすようなものは、中高校生が主に担当しています。小さいうちは、自分の好きなこと、やりたいことをやってもらいますが、大きくなってくると、選挙管理委員会など公共寄りの仕事が増えますね。

このイベントにお客さんとして入れるのも、こどもだけ。1日300-400人ほどのこどもたちがやってきますが、お店の運営も案内も基本的にはこどもたちがやります。コアスタッフと呼ばれるこどもたちが20人くらい、大人のスタッフは10-20人くらいしかいません。 来場者にはまず市民登録をしてもらいます。働かないと何も買えないので、まずは仕事を探してバイトをします。そこで得たお金で飲み食いして、お金がなくなったらまた働く、という仕組みになっています。こども市長の選挙もあります。 このイベントに向けて、毎月集まって1年がかりで準備をしています。こどものまちはドイツのミュンヘン発祥らしいですよ。 小学生から大学生までが集まる場。他者のことを思う場。―髙松さんは、小学5年生のときに参加されたそうですね。どんなきっかけだったんですか? (髙松さん)千葉市の封筒の裏にお知らせが書いてあって、親が「行ってみれば?」と言ってくれたのがきっかけです。はじめてイベントに参加したとき、「自分もコアスタッフとしてやってみたい」と思ったんです。中学生になったらやめる、高校生になったらやめる、と思いながら、続けていました。歳も学校も違う友達がそこにいる、というのが楽しかったんです。今は、大学生ユーススタッフとして、こどもたちが困ったときにサポートしたり助言したりしています。

(水野さん)小学生のコアスタッフというのは、半分参加者、半分ボランティアという立場です。新しく来る子たちのためにどうしたら面白いかなど、まちの仕組みを考えたりするので、社会やまちのためのボランティアですよね。そこも疑似体験だと思っています。自分の出したい店を出すにしても、バイトのことを考えたりと、他者のことを思うボランティア意識を醸成しているところもあると思います。高校を卒業して専門学校生や大学生になると、ユーススタッフといって、直接運営に携わるのではなく、サポートという役割になります。

―ちばボランティアナビに登録した経緯は? (水野さん)こどもの見守り役をしてくれて、わちゃわちゃ動けるような若い人を増やしたかったんです。ちばボランティアナビには若い方の登録が多いのは知っていましたから。それまでは、髙松さんのように下から上がってくる子たちや、自分が運営している団体の学生に手伝ってもらったり、地域のママさんに協力してもらったりしていました。

―一般のボランティアを受け入れることに不安はありましたか? (水野さん)ありましたね。どんな人が来てくれるのか分からないですから。仲間うちのほうが指示が通りやすいし、去年と同じようにやれるという良さはありました。それでも、新しく来てくれる人たちは、新鮮にこどもたちと関わってくれるんですよ。不安と期待と半々でしょうか。常に新しい血は入れたいと思っています。

―イベント当日のボランティア内容を教えてください。 (水野さん)こどもたちの見守りですね。かき氷の機械が危なくないか?とか。迷っている子がいるときの案内とか、後ろのサポートです。誰でも気軽に参加できるように、はじめてでもOK、半日でもOK、とハードルを下げています。説明会は自分がしますが、当日は各セクションのリーダーから指示が出ます。当日ボランティア、ユーススタッフ、大人スタッフの違いが分かるように、名札の色を変えたりしています。

―すでにちばボランティアナビ経由で28名の応募がありますね! (水野さん)別のサイトでの募集もあわせると、50人くらいいらっしゃいますね。3日間ずっと出れる人は少なくて。本当はまるまる出てほしいんですけど、気軽に参加できるように、半日ずつ6回に切り分けています。人の入れ替えのタイミングは大変ですね。かき氷屋さんに誰もいなくなったぞ!とか(笑)。ボランティアマネジメントは永遠の課題です。

(髙松さん)人手不足なので、来てもらえるのはすごくうれしいです。これまでに参加してくれた友達も楽しいって言ってくれています。でも、夏のイベントだけじゃなくて、ぜひ毎月の会議にも来てほしいです!

(水野さん)8月のイベントにリピーターとして参加してくれる人もいますね。でも、毎月、継続参加してくれる人はまだあまりいません。責任が重くなるからこそ楽しめる部分があるという、継続ボランティアの良さをもうちょっと押し出せたらいいなとは思っています。 すぐに答えを渡さない。一緒に考えることが、こどもの主体性を育む。―ボランティアの方にはこんな風に関わってほしい、とかありますか? (水野さん)こども主体のまちなので、まずはこどもたちの主体性を大事にしてほしいです。何かを聞かれたときにすぐ答えるんじゃなくて、寄り添って一緒に考えてあげるという関わり方。こどもの主体性を育むためのサポートであって、指示だしとか上から目線じゃないよ、という共有をしています。 当日何していいか分からないってあると思うんです。でも、それも含めて「こどもたちのために何がいいんだろう」ってみんなで考える。そこは大事にしています。これまでの参加者からは、「難しかった」という声もありました。受付ボランティアでパンフレットを渡すだけなら簡単だけど、考えさせるってどうしたらいいんだ、と。

(髙松さん)答えを言わずに考えさせるってすごく重要だと思います。同級生の中には、すべてに対して答えを求めるような人もいるんですが、自分は小学生の頃からこの活動に関わってきたので、そういう考える力は身についているんじゃないかな、と思います。

小学生で初めて参加したとき、また来年もやりたいと思ったんですが、参加者側じゃなくて、運営に関わりたかったんです。小さい頃は特に、人の下ではなく、人の上に立ちたいという思いがあって、指示する側になりたかったんだと思います。こども市長を2-3年務めていましたが、市長じゃなくなったときに、自分が上に立っていたら、下は育たないということに気づいたんです。「すべて自分がやっちゃえばいいや」と思っていた時期もあったけど、高2-3くらいから、ちゃんと伝えていかないと、今後のことも考えていかないといけないなって思い始めて。そのときから、みんなでやろうという意識がつきました。

(水野さん)小中学生のときって、学校では自分を出しづらいってありますよね。だから、この場で自分を出してみよう、とまずは自己開示をして、主体性を育む。中高大学になってくると、主張し過ぎたらうまくいかないことを学ぶ。それが社会ですから。まずは自己を開示して、協調性を育んでいく。そんな感じです。

こどもたちが成長していく姿を見られるは、お金で買えない幸せ。―ボランティアの方との関わりの中で感じることは? (水野さん)ボランティア活動って協調性が求められますよね。活動の中で、小中高と変わっていくこどもたちを見られるのは感動です。 (髙松さん)小さい頃から知ってる人って、親以外だと水野さんだけなんです。やんちゃだった頃も知られてるのは、ちょっと恥ずかしいですね。 (水野さん)小中学生のうちは嫌われてます(笑)。継続的に関わると、こどもたちの成長が見えるという、お金では買えない幸せがある。「もう一歩踏み込むとそういう楽しさがあるよ」と言いたいです。 (髙松さん)「あの子にまた会いたい」という理由で、また参加してくれる人もいます。継続する良さって、そういうところにあるのかなと思います。 お金じゃない、人とのつながり。自分の居場所。―髙松さんにとってボランティアとは? (髙松さん)ここではいろんな経験をさせてもらったので、そのノウハウとか学んできたことを下の子たちに伝えてあげたいという思いがあります。だから、ボランティアに行っているというより、やりたくてやってるもの。なんでお金出ないのに行くの?と聞かれることもありますけど、お金を求めてるんじゃなくて、自分がただやりたいことをやってるだけだと感じます。

(水野さん)それが世の中なんじゃないかなと思いますよね。地域とか、人とのつながりとか、金銭じゃないもので回ってる。居場所があるってことだと思います。 ボランティアは自分のため。新しい扉を開けよう。―これからボランティアを始めようと思っている方へ一言! (髙松さん)小学生から高校生までが同じ場所で活動できる場です。他世代のいろんなこどもを見れるし、その場に入ると自分も成長できます。ぜひ来てほしいです!

(水野さん)いろんな世代がいて、いろんな人がいるのは魅力。ボランティアって自分のためってよく言ってるんです。ボランティアをすることで、こんな世界がある、こんな人がいると、新しい世界を知れるんです。新しい扉を開けるのにすごくいい場だから、勇気を出して来てみてくださいね。

―ありがとうございました!

※掲載内容は2025年7月取材時点のものです。 |